ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2008 №11/065

Познайте свое тело

КРОВЬ ЛЮДСКАЯ –

НЕ ВОДИЦА

Еще в глубокой древности люди приписывали крови чудотворные свойства. Древние египтяне пытались использовать кровь для лечения: этот «целебный напиток» давали пить умирающим и больным. Кровь смертельно раненных гладиаторов в Древнем Риме считалась средством для омоложения стариков. Увы, положительных результатов от подобной «терапии» в анналах истории не зафиксировано... Прошли тысячелетия, пока люди наконец не разгадали тайны крови, а ее переливание, или, как говорят медики, гемотрансфузия, не превратилось в достаточно обыденную медицинскую процедуру, которую осуществляют в любой современной больнице.

Идея влить свежую кровь в кровеносные сосуды появилась только в XVII веке после открытия английским врачом У. Гарвеем законов кровообращения. Первоначально тогдашние эскулапы пытались использовать для переливания кровь животных. В 1667 году во Франции доктор Ж.-Б. Дени и хирург П. Эммерец произвели первое в истории человечества внутривенное переливание крови, когда обескровленному шестнадцатилетнему юноше в вену влили свежую, еще теплую кровь ягненка. Первая гемотрансфузия каким-то чудом оказалась удачной. И хотя чужеродная кровь вызвала тяжелую реакцию, больной выжил.

Успех окрылил медиков-новаторов. Они попытались переливать кровь ягнят и телят буйным умалишенным в надежде, что она своей «мягкостью и свежестью успокоит сердце и кипение крови» больных. Однако результат оказался трагичным — больные умирали. Родственники потерпевших затеяли против врачей судебный процесс, и переливание крови запретили законом.

Только в конце XVIII века ученым удалось выяснить, что неудачи и тяжелые осложнения, которые возникали при переливаниях человеку крови животных, были вызваны тем, что эритроциты — красные кровяные тельца животного — склеиваются и разрушаются в кровеносной системе человека. При этом из них выделяются вещества, действующие на организм человека как сильнейший яд. И тогда стало очевидным, что переливать человеку можно только человеческую кровь.

Впервые переливание крови от человека-донора человеку-реципиенту было произведено в Англии в 1819 году. В России первым переливание провел 20 апреля 1832 года петербургский акушер А. М. Вольф. Он перелил женщине, умиравшей от сильнейшего маточного кровотечения, кровь ее мужа. И больная была спасена.

Вскоре, правда, выяснилось, что и переливание человеческой крови не гарантирует от тяжелых, подчас смертельных осложнений. Один из медиков того времени едко заметил: «Для переливания крови необходимо иметь трех баранов: одного, от которого переливают, другого, которому переливают, и третьего, который переливает». Профессор анатомии Копенгагенского университета Т. Бартолина пытался подойти к проблеме с богословских позиций, утверждая, что «те, кто пытается ввести в употребление человеческую кровь, тяжело грешат». Но пока одни возражали и запрещали, другие искали новые пути.

Донор (лат. dono — дарить) — человек, отдающий свою кровь или орган для переливания или пересадки больному.

Реципиент (лат. recipiens, recipients — принимающий, получающий) — человек, которому производится переливание донорской крови или ее препаратов.

Медики долго ломали головы над вопросом, почему в одних случаях чужая кровь отлично приживается в организме донора, спасая ему жизнь, а в других разрушается, приводит к гибели больного?

На этот вопрос смогли ответить лишь в начале двадцатого столетия австрийский ученый К. Ландштейнер и чешский врач Я. Янский. Они установили, что все люди по биологическим свойствам крови делятся на четыре группы. Принадлежность к той или иной группе крови начинает формироваться уже в утробе матери и затем остается постоянным, никогда не меняющимся свойством.

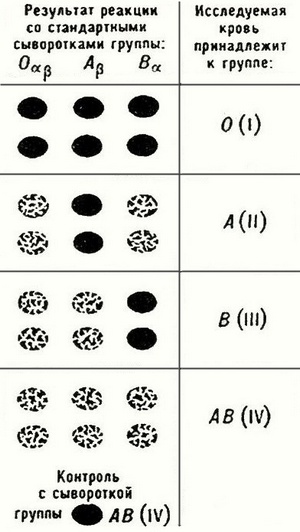

Определить, к какой группе относится кровь человека, можно по свойствам эритроцитов склеиваться, собираться в кучки и разрушаться при попадании их в кровь другой группы. Это свойство называется у медиков агглютинацией (склеиванием). Реакция агглютинации является проявлением иммунитета — защитой организма от проникновения чужеродного белка.

К. Ландштейнер доказал, что групповая принадлежность крови определяется наследственными факторами и зависит от содержания в эритроцитах и сыворотке крови особых веществ — двух агглютиногенов А и В (в эритроцитах) и двух антител в сыворотке крови. Эти антигены и антитела при встрече и вызывают агглютинацию.

Определение группы крови производится смешиванием на предметном стекле стандартных сывороток с кровью, подлежащей исследованию. Испытуемая кровь относится к той группе, с сывороткой которой не произошла реакция склеивания эритроцитов (агглютинация). Если реакция произошла во всех четырех каплях, то испытуемая кровь АВ (IV) группы. При гемотрансфузии группа крови определяется лечащим врачом и повторно врачом-лаборантом.

Для предупреждения осложнений даже при переливании одногруппной крови проводят пробу на биологическую совместимость: трехкратно с перерывами в три минуты вводят по 25 мл донорской крови, наблюдая за состоянием больного. При отсутствии реакции (беспокойство, неприятные ощущения) начинают процедуру переливания.

К I(0) группе относится кровь, эритроциты которой не склеиваются в плазме других групп, поэтому кровь I группы можно переливать всем людям. Доноры с I группой крови называются «универсальными».

К II(А) группе относится кровь, эритроциты которой склеиваются и разрушаются в плазме крови I и III групп. Кровь этой группы совместима с кровью II и IV групп.

К III(В) группе относится кровь, эритроциты которой склеиваются и разрушаются в плазме крови I и II групп, но совместимы с III и IV группами.

К IV(АВ) группе относится кровь, эритроциты которой склеиваются в плазме всех других групп. Поэтому кровь этой группы можно переливать только людям, имеющим ту же, то есть IV, группу крови.

Ребенку передается один фактор (А или В) от отца и один от матери, причем каждый из двух факторов, имеющихся у родителей, может быть передан с равной вероятностью. Таким образом, у родителей с первой группой крови ребенок также будет иметь первую группу крови. Но у родителей, имеющих факторы II(A) группы и III(В) группы, ребенок может родиться обладателем любой из четырех групп.

Среди различных рас и народностей группы крови распределяются неравномерно. У жителей Северной Европы преобладает вторая группа, почти 80 процентов американских индейцев и аборигенов Австралии имеют первую группу крови. Среди жителей Центральной и Восточной Азии преобладает третья группа крови.

Ученые также пытались выяснить, какие группы крови более других предрасположены к тем или иным недугам. Исследования американских ученых под руководством профессора К. Вуда показали, что люди с первой группой крови более подвержены брюшному тифу, вирусным заболеваниям, кровотечениям, язвенной болезни желудка. Комары, переносчики малярии, также чаще нападают на «п ервогруп пн и ков». Зато обладатели второй группы крови имеют печальное первенство в заболеваемости раком, сердечно-сосудистыми недугами, сахарным диабетом, мочекаменной болезнью, ревматизмом. Люди с третьей группой крови больше других рискуют заболеть язвенной болезнью, анемией. Четвертая группа крови «притягивает» некоторые инфекционные заболевания, туберкулез. Заметим, что далеко не все ученые разделяют подобные воззрения, считая их не подкрепленными научной аргументацией.

В 1930 году за открытие групп крови профессор К. Ландштейнер был удостоен Нобелевской премии. В своей речи на торжественной церемонии вручения высокой награды австрийский ученый сказал, что открытие новых антигенов в клетках человека будет продолжаться до тех пор, пока ученые не убедятся, что на земле не существует двух одинаковых людей, за исключением разве что однояйцовых близнецов. Ученый продолжил свои исследования и в 1940 году совместно с профессором А. Винером обнаружил в эритроцитах человека совершенно новый антиген, названный ими резус-фактором. Свое название новый антиген получил благодаря обезьянам макакам-резусам, в крови которых он был первоначально обнаружен. Резус-фактор содержится в эритроцитах 85 процентов людей, кровь которых стали называть резус-положительной. У остальных 15 процентов резус-фактор отсутствует, их кровь относят к резус-отрицательной. Оказалось, что резус-фактор не связан с групповой принадлежностью крови. Люди, имеющие любую группу крови, могут быть как резус-положительными, так и резус-отрицательными.

| Национальность | Частота встречаемости в % | |

| Резус-положительные | Резус-отрицательные | |

| Русские | 86 | 14 |

| Норвежцы | 85 | 15 |

| Арабы | 72 | 28 |

| Эскимосы | 99–100 | 0–1 |

| Мексиканцы | 100 | 0 |

| Американские индейцы | 90–98 | 2–10 |

| Австралийские аборигены | 100 | 0 |

| Китайцы | 98–100 | 0–2 |

| Японцы | 99–100 | 0–1 |

| Баски | 64 | 36 |

После этого открытия австрийского ученого стал понятен механизм осложнений при переливании даже правильно подобранной одногруппной крови — в таких случаях агглютинация происходила из-за несовпадения резус-фактора. Врачам удалось разгадать еще одну загадку, которая давно занимала ученых-медиков. Речь шла о тяжелом заболевании детей, только появившихся на свет, — гемолитической желтухе новорожденных. Как оказалось, такая желтуха возникает, если мать имеет резус-отрицательную кровь, а ребенок наследует положительный резус-фактор от отца.

Эритроциты плода с резус-положительным фактором проникают через плаценту в кровь матери. В ответ ее организм начинает вырабатывать резус-антитела, которые, попадая в кровь плода, разрушают его эритроциты. В результате плод погибает в утробе матери или ребенок рождается с тяжелой формой желтухи. Такая трагическая ситуация носит название резус-конфликта. Впрочем, чаще всего такой финал бывает только при повторных беременностях у женщин с резус-отрицательной кровью. Первый ребенок у такой матери и резус-положительного отца рождается, как правило, здоровым, поскольку резус-конфликт в течение беременности не успевает достигнуть критического уровня. Кроме того, ребенок может унаследовать резус-отрицательную кровь от матери, и тогда ни ему, ни последующей беременности резус-конфликт не угрожает.

В настоящее время для лечения гемолитической анемии новорожденных применяется обменное переливание крови. Кроме того, в арсенале врачей имеются эффективные средства, тормозящие образование резус-антител. Сразу после родов женщине вводят специальный препарат, содержащий антирезус-антитела и быстро разрушающий попавшие в ее организм резус-положительные эритроциты плода. Тем самым предотвращается выработка антирезус-антител у матери, что спасает жизнь и здоровье ее будущих детей.

В последние годы ученым удалось обнаружить в эритроцитах много новых антигенов, что позволяет более точно подбирать кровь для переливания, необходимую конкретному пациенту. К настоящему времени известно более 250 антигенов групп крови, объединенных в 25 систем в соответствии с закономерностями их наследования.

Однако в последнее время в медицинской практике все шире приметается аутогемотрансфузия — переливание больному его собственной крови. Показаниями к аутогемотрансфузии служат наличие у больного редкой группы крови и невозможность подбора доноров, оперативные вмешательства у больных с нарушениями функций печени или почек. Но главное: при аутогемотрансфузии исключаются осложнения, связанные с несовместимостью крови, переносом инфекционных и вирусных заболеваний (например, вирусного гепатита, ВИЧ-инфекции).

Александр КРЫЛОВ,

кандидат медицинских наук